Source : fipaddict

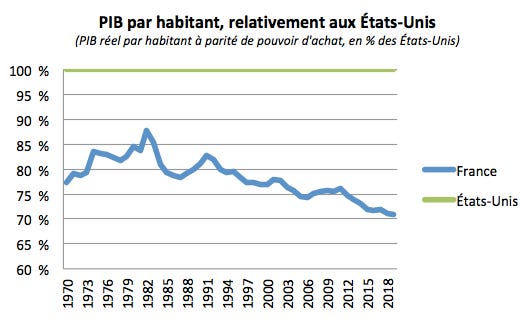

Les Américains sont désormais beaucoup plus riches que nous

Au début des années 1980, le PIB français par habitant représentait environ 90% de son équivalent américain. Depuis ce chiffre n’a cessé de baisser pour atteindre 70%. Les Américains sont donc 30% plus riches que nous. Ce qui est valable pour la France s’applique plus généralement à l’échelle européenne : le PIB par habitant américain était environ 25% plus élevé que l’européen dans les années 1990, contre 35% plus élevé aujourd’hui.

Si les chiffres en pourcentages ne donnent pas forcément une idée claire, prenez les chiffres en dollars : le PIB/habitant américain dépasse désormais les 75 000$ par an là où l’européen est à 57 000 (similaire dans la zone euro), soit un écart de près de 20 000$ annuels, l’équivalent d’un SMIC français. On parle ici du PIB réel en parité de pouvoir d’achat (PPA), donc les remarques sur les différences de monnaie et d’inflation ne s’appliquent pas.

Certes, nous continuons de nous enrichir, mais ils le font bien plus vite, ce qui accroit l’écart entre nous. Ce décalage n’est pas nouveau, mais il est désormais généralisé et est valable pour tout : on met 1 million dans un film quand ils en mettent 100, 5000€ dans un colloque universitaire là ils en mettent 50 000, la voiture la plus vendue en 2023 aux Etats-Unis (Ford Série F), coûte presque 40 000$ dans son modèle de base alors que le best-seller français (Peugeot 208), en vaut moitié moins, et tout est à l’avenant.

Les prix étant toujours corrélés aux salaires, c’est dire l’écart de revenus qui sépare désormais les deux continents.

Un écart salarial qui touche toutes les classes sociales

Je passe sur les habituels « gnagnagna le PIB ne mesure pas le bonheur » : chacun le sait, et le PIB n’a jamais été conçu pour cela. En attendant, c’est encore le meilleur indicateur pour savoir ce que vous pouvez mettre dans votre frigo ou votre appart.

Quant aux inégalités, c’est une nuance plus sérieuse : c’est tout à fait exact que les inégalités américaines sont bien plus élevées que les européennes, surtout si l’on compare avec la France. Or par définition plus il y a d’inégalités, plus les revenus moyens sont tirés vers le haut. Néanmoins, à ce niveau d’écart, l’argument perd en pertinence car toutes les classes sociales sont concernées.

Prenons d’abord le bas de l’échelle. Certes, le salaire minimum fédéral américain reste très faible (7,2$ de l’heure, Biden n’ayant pas tenu sa promesse de le relever à 15$), mais seuls 2% des américains sont à ce niveau de salaire, contre presque 20% des salariés français au salaire minimum (9,2€). Un factory worker (ouvrier) américain gagne en moyenne 40K par an, contre environ 20K pour un Français.

Le milieu de l’échelle : le salaire moyen d’un enseignant de lycée en France après 15 ans d’expérience ? 3600$ PPA par mois. Aux Etats-Unis ? 5500$, soit moitié plus. Cinq mille euros par mois pour un enseignant en France, c’est ce que peuvent toucher une poignée d’agrégés de classe préparatoire en fin de carrière avec des heures supplémentaires, certainement pas le salaire moyen. Une infirmière américaine ? 6500$ en moyenne, les Etats les moins généreux payant environ 65 000$ par an, la Californie le double. Un revenu que là encore, seules une poignée d’infirmières françaises peuvent espérer atteindre, en étant en libéral et avec pas mal d’heures.

Sans surprise, plus on monte dans les qualifications, plus les écarts s’envolent. 100 000$ par an, un salaire touché par une infime minorité de Français (environ 2%) concerne rien de moins que 20% des ménages américains ! Quant au top 1%, il touche environ 90 000$ en France, contre… 400 000 aux Etats-Unis. Ne vous étonnez pas que pratiquement aucun chercheur, ingénieur, informaticien, cadre d’envergure ne travaille ici quand n’importe quelle université, grosse PME ou start-up de la tech vous paiera quatre, dix, vingt fois plus qu’en France. La France se réjouit régulièrement de ses prix Nobel en oubliant qu’un grand nombre d’entre eux (heureusement pas tous) ont fait leur carrière hors de France.

L’Amérique peut désormais regarder l’Europe comme une zone du tiers monde. L’expression est un peu exagérée, mais pas tant que ça : 35% d’écart de revenu par habitant, c’est celui qui existe entre la France et la Turquie ou la Grèce, deux pays dans lesquels vous aimeriez peut être passer des vacances (en profitant d’un fort pouvoir d’achat local), mais sans doute moins vivre. Je lisais il y a quelques jours un article du Monde assez sidérant sur ces Français travaillant aux Etats-Unis qui disaient littéralement « quand je reviens à Paris, j’ai l’impression d’être super-riche » expliquant comment pour le prix d’un camion là-bas ils s’achètent un appartement ici, ou pour le prix d’un repas pour deux à New-York, ils invitent tous leurs amis. Oui : Paris, la ville la plus chère de France, leur apparaît presque comme une ville touristique d’un pays exotique.

Quelles causes ?

Comme d’habitude, je n’ai pas fait une thèse dans le domaine et je m’appuie simplement sur mes connaissances et mes lectures. Je ne prétends donc pas pouvoir hiérarchiser finement les causes, mais je crois en savoir assez pour donner les lignes générales, en essayant de commencer par celles qui me paraissent les plus solidement établies. D’autre part, il ne s’agit pas de dire que nous devons imiter les américains en tout : ce n’est ni toujours possible, ni toujours souhaitable. La plupart des causes sont structurelles et tiennent au modèle économique américain, tandis que d’autres sont plus conjoncturelles et expliquent pourquoi l’écart entre eux et nous s’est récemment accentué.

1. Un temps de travail plus important

Les Américains sont plus riches parce qu’ils travaillent plus. 1800 heures en moyenne par travailleur et par an contre 1500 en France (OCDE : 1750). Bien sûr, l’économiste sait depuis longtemps qu’il ne suffit pas de travailler beaucoup pour être riche : bien au contraire, les pays les plus pauvres ont souvent de forts temps de travail. Il suffit de regarder la liste en lien ci-dessus, dominée par la Colombie (2400 heures), le Mexique (2200) ou encore le Chili, tandis qu’en bas de classement on trouve l’Allemagne, le Danemark ou le Luxembourg. Cependant, ce n’est plus vrai à productivité équivalente : les Américains ne font pas que travailler beaucoup : ils travaillent beaucoup en étant très productifs, autrement dit ils choisissent de convertir leurs gains de productivité en hausse de pouvoir d’achat, là où en Europe ont préfère en général les convertir en baisse du temps de travail et en dolce vita (je ne prends pas l’expression italienne au hasard : c’est le pays qui a les retraites les plus chères d’Europe, encore plus que la France, c’est dire). Comme le soulignait d’ailleurs fipaddict cité en exergue de cet article, ce n’est pas nouveau : le temps de travail des américains a très peu diminué depuis les années 1980 (à peine 50 heures par an de moins) alors qu’il a diminué de 20% en Allemagne et 10% en France sur la même période, soit respectivement 400 et 250 heures de moins.

En pratique, ça se traduit par des retraites plus tardives, moins de congés payés (deux semaines en moyenne aux Etats-Unis, plus ou moins selon votre entreprise), moins de jours fériés, et ainsi de suite. On peut citer encore le travail le dimanche : largement respecté en France et obligatoirement payé plus cher dans le cas contraire, il n’est réglementé par aucune loi fédérale aux Etats-Unis : à l’exception des agences gouvernementales ou des salariés qui le demandent pour “raison religieuse” (un droit fondamental), il n’y a pas de limite légale et il n’est généralement pas payé plus cher. Tout le monde connait ces blagues sur les vacanciers Américains en France s’apercevant avec stupéfaction qu’il est difficile de trouver un commerce ouvert entre midi et 13h et que les gens ne travaillent vraiment pas le dimanche.

A l’exception peut être des retraites (le système français étant extraordinairement coûteux), ce n’est donc pas forcément un point que nous souhaitons imiter. Nous avons choisi collectivement de gagner un peu moins pour profiter davantage de nos vacances et de notre famille, ou en langage économique, de convertir un peu plus nos gains de productivité en temps libre plutôt qu’en pouvoir d’achat.

2. Une énergie moins chère

J’irais plus vite sur ce point : depuis 2017 grâce au pétrole de schiste, les Etats-Unis sont le premier pays producteur de pétrole au monde, avec environ 20% de la production annuelle. Leur dépendance au pétrole du Moyen-orient s’en trouve réduite et contrairement aux Européens, ils ne sont pas dépendants du gaz russe. Contrairement aux Européens, ils continuent d’utiliser massivement du charbon (30% de la production d’électricité), tout en développant les renouvelables dans des proportions similaires à la France et en restant un pays nucléaire (30% de la production électrique, 75% en France).

Tout cela se fait à un coût écologique sans précédent puisque le pays est le deuxième émetteur de CO2 au monde avec des émissions directes par habitant trois fois supérieures à la France. Là encore, il ne s’agit pas de dire qu’il faut aller dans cette direction ; en attendant, l’énergie américaine étant à la fois plus abondante et moins taxée, elle est beaucoup moins chère. Par exemple, le prix de l’essence est de 1$ le litre en moyenne sur le territoire, le double en France. Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi une énergie moins chère facilite structurellement le développement économique.

Juste pour rire, la photo du véhicule choisi par Biden pour promouvoir l’automobile électrique aux Etats-Unis :

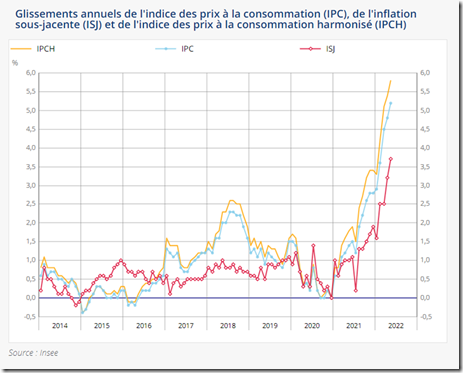

3. Des politiques de relance massives

Je conseille fortement de regarder cette vidéo de Xerfi Canal, qui en 6 min dit les choses plus en détail et plus clairement que je ne saurais le faire. En résumé : les politiques de relance keynésiennes américaines sont bien plus fortes qu’en Europe. C’était déjà le cas de la relance Obama en 2009 après la crise des subprimes (American Recovery and Reinvestment Act ou “ARRA”) d’un montant de près de 800 milliards là où l’Europe avait fait deux fois moins. Ce fut encore largement le cas avec la crise sanitaire, Trump injectant plus de 2000 (!) milliards de dollars dans l’économie américaine en mars 2020, Biden doublant la mise en janvier suivant. Même si les approches sont différentes entre les démocrates et les républicains (les premiers préférant cibler les ménages et augmenter les dépenses sociales et les second cibler les entreprises et baisser les impôts), au sens strict l’effet sur le déficit américain est le même et l’effet sur la croissance reste très fort. Le plan de relance post-covid fut d’ailleurs si fort que de nombreux économistes américains le critiquèrent, le jugeant excessif et propre à relancer l’inflation, ce qui fut effectivement le cas. L’inflation européenne était liée à des facteurs d’offre alors que c’était plutôt des facteurs de demande aux Etats-Unis.

Indépendamment de l’effet quantité, les relances américaines ont de meilleures timings que les relance européennes, elles sont mieux coordonnées et plus efficaces : parce que l’Europe est une énorme machine à perdre du temps pour prendre les bonnes décisions vu qu’il faut se coordonner à 27 pays (19 pour la zone euro), comme en a tragiquement témoigné la crise grecque de 2011.

Timing, quantité et coordination sont pourtant des clefs essentielles de l’efficacité d’une relance keynésienne. On ne s’étonnera donc pas que le chômage américain soit structurellement plus bas qu’en Europe. En dehors du cas exceptionnel de l’année 2021, depuis sa création il y a plus de vingt ans la zone euro a toujours eu des taux de chômage supérieurs de 2-3 points aux Etats-Unis, ce qui est considérable.

4. Le financement des entreprises

Le système de financement des entreprises, et en particulier des entreprises innovantes, pourrait aussi être un peu développé. Je renvoie à cet article que j’ai écrit en 2019 qui en parle vers la fin. En simplifié : l’Europe est dominé par de vieux mastodontes bancaires, et le financement bancaire a toujours été moins adapté aux entreprises innovantes (typiquement de la tech). Les banques seront toujours bien plus frileuses pour financer des entreprises ayant peu d’actifs tangibles à apporter en garantie, principalement des lignes de code et des algorithmes, par rapport à une entreprise industrielle avec des bureaux, des machines et des usines. Cela explique en grande partie pourquoi il n’y a aucun GAFA européen, pas de “Google européen” ou “d’OS souverain” : les Américains ont bien plus développé le capital-risque et l’actionnariat salarié que les Européens.

Le capital-risque est particulièrement adapté aux aventures incertaines mais potentiellement très rentables : il permet aux entreprises d’investir sans emprunter, sans se soumettre immédiatement aux aléas et au risque de prise de contrôle du marché boursier, en misant sur la progression croissante de valeur pour l’investisseur, avec un risque significatif mais aussi un gain en capital potentiellement énorme : pensez qu’entre octobre 2004 (entrée en Bourse) et aujourd’hui, l’action Google a été multipliée par…25.

Contrairement au mythe récurrent, il n’y a pas de “dictature des marchés financiers” et il est même discutable qu’en moyenne, les marchés soient myopes et aveugles au long terme. Pour ne prendre que ces exemples emblématiques, Facebook n’a commencé à faire réellement des profits qu’en 2014, Twitter seulement en 2018, soit près de dix ans après leur création respectives. Cela ne les a pas empêchées d’être financées. En revanche, il est très probable qu’un capitalisme plus financier est plus instable, plus sujet à des crises qu’un capitalisme traditionnel financé par des banques. Des entreprises financées par action ou capital-risque seront plus sujettes aux paniques boursières, aux prophéties autoréalisatrices, aux bulles spéculatives. L’actualité des vingt dernières années est bien sûr remplie d’optimisme excessif suivi de défiance excessive. Et comme la valeur des intangibles est par nature plus difficile à estimer, que les investissements sont souvent irrécupérables, ces problèmes ne peuvent qu’aller en augmentant.

Ainsi, le capitalisme financier est plus à même de financer l’innovation dans des économies riches en intangibles, donc de générer de la croissance et des revenus, mais aussi plus sujet à des crises et des désastres financiers.

Conclusion

Ce tour d’horizon des grands facteurs ne saurait traiter exhaustivement la question qui renvoie plus largement à la domination américaine sur l’économie mondiale. Ainsi le rôle du dollar, monnaie internationale qui représente 45% des échanges mondiaux et 65% des réserves de change, n’est pas négligeable : l’euro s’est certes imposé comme monnaie internationale mais sans jamais faire sérieusement concurrence au billet vert, ne représentant que 15% des transactions en 2020. Il suffit de se rappeler du cauchemar des entreprises françaises en Iran quand Trump décida de déchirer le traité sur le nucléaire signé par son prédécesseur. Pour l’essentiel, elles se plièrent aux sanctions américaines et abandonnèrent tous leurs investissements dans le pays. La raison ? Le dollar et l’accès au marché américain…

Sans vouloir (loin s’en faut) imiter les Américains en tout, cela pose tout de même la question de la trajectoire économique de l’Europe, qui est passé en 30 ans de l’ambition d’être la première puissance économique du monde au statut de vassal économique des Etats-Unis… et bientôt de la Chine ?