Apparemment, le ministre de l’Education nationale est au cœur d’une polémique pour avoir qualifiée “d’extrême droite” la chaine CNews. Absolument personne ne peut contester que sous le patronage de Bolloré, CNews est devenue en quelques années une chaine d’opinion bien ancrée à droite, que ce soit par les thématiques majoritairement abordées (immigration, islam, sécurité, sans parler d’inviter tranquillement Renaud Camus à parler « grand remplacement ») ou les chroniqueurs vedettes (la vedette Zemmour mais aussi Bock-Côté, Praud, d’Ornellas, Lévy, Bastié, Goldnadel, ou encore l’inénarrable Messiha invité pas moins de 140 fois l’année dernière). De droite, donc, mais d’extrême droite ?

Politique

Note de lecture : Cours de philosophie politique, par Blandine Kriegel

Cours de philosophie politique promet ce que le titre annonce : il s’agit d’un excellent petit condensé sur les thème des démocraties, synthétisant dans une langue absolument limpide les enjeux et les débats de chaque point important : l’Etat de droit, les droits de l’homme, républiques et démocraties, Etats-nations et nationalismes, etc. S’agissant de la retranscription de séances de cours que l’autrice (une philosophe et politologue assez peu connue) a donné à l’Université de Moscou dans les années 1990, il s’agit d’une vraie réussite. Bien sûr, le texte n’a rien de très original et celui qui a déjà suivi quelques leçons en matière de droit constitutionnel ou de philosophie politique n’apprendra pas grand chose. Mais il a le grand mérite de la synthèse courte, claire et précise. Lire la suite

Le salaire des enseignants

Ceci est une version développée d’un article paru dans la revue Esprits, dont vous trouverez le lien ici.

La question des salaires est une question socioéconomique cruciale. Elle est à la fois économique (qu’est-ce qui détermine les rémunérations du travail ?), sociale (pourquoi des inégalités salariales ?), éthique (quel travail, et donc quelle fonction dans la société, « mérite » quel salaire ?). Les économistes et les sociologues s’intéressent depuis longtemps à ces questions, mais nous allons ici nous centrer sur une profession en particulier, dont la rémunération a fait l’objet de nombreux débats durant la campagne présidentielle : celle des enseignants.

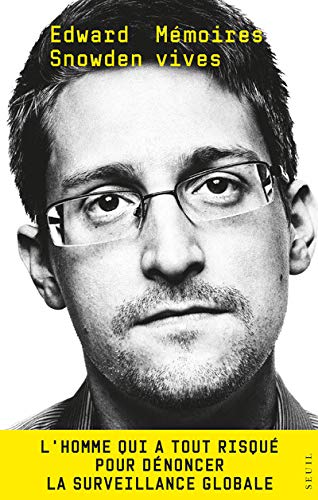

Note de lecture : Mémoires vives, par Edward Snowden

L’auteur

Est-il besoin de présenter le lanceur d’alerte le plus célèbre de la planète ? En 2013, Snowden a acquis une attention médiatique internationale en divulguant des documents classifiés sur la manière dont la NSA (National Security Agency) américaine espionnait le monde entier, y compris les Américains. Il faut reconnaître à l’auteur un courage phénoménal puisqu’il a sacrifié sa carrière, son salaire confortable, son pays, la plupart de ses relations familiales et amicales restées aux Etats-Unis pour pouvoir divulguer ce qu’il a divulgué : en 2021, poursuivi pour des crimes fédéraux aux Etats-Unis, il vit toujours en Russie où il a obtenu le droit d’asile avant de s’y marier. Lire la suite

Vingt-quatre mois de macronisme

J’avais publié il y a un an un article où je critiquais Macron sur des détails tout en le soutenant sur l’essentiel, en particulier sur les réformes économiques. 24 mois après l’élection, si je devais réécrire un article j’en accentuerais la tonalité critique. Être déçu de quelqu’un pour qui on a voté est un peu un marronnier de la démocratie, mais il faut bien reconnaître que l’année 2018 a été riche en déceptions.

Cinq commentaires sur les Gilets Jaunes

Même quand on connaît la tradition de violence urbaine des Français, les images de Paris en feu impressionnent. On atteint une crise paroxystique qui s’installe dans la durée. J’ai le sentiment que la dernière fois qu’on avait connu une telle violence, c’était en 2005. Bien sûr ce n’est pas le premier mouvement social avec une dimension violente depuis 2005. Mais les précédents étaient très spécifiques, centrés sur le retrait d’une loi ou d’une mesure. Ils ne touchaient que les publics concernés, et la démobilisation était assez rapide une fois la mesure retirée (écotaxe en 2013) ou confirmée (loi travail, Parcourssup, mariage pour tous,…). La seule exception est peut être Nuit Debout mais le mouvement était trop parisiano-centré et idéologiquement marqué pour concerner les classes moyennes et populaires. Là, on a un mouvement vraiment populaire avec une conjonction de colères qui explosent. Lire la suite

Les grandes théories de la justice sociale (2/2)

Axel Honneth

Nous traiteront maintenant des approches plus empiriques de la justice sociale. Ces approches sont plus récentes. Elles sont spécifiquement sociologiques et naissent à partir des années 1990. Le point de départ est la critique de la théorisation excessive des approches philosophiques, qu’elles soient marxistes, rawlsiennes, libertariennes. Ces approches sont critiquées soit parce qu’elles sont trop abstraites, soit pour leur prétention universaliste (il y aurait des principes universels de justice sociale). Il s’agit donc de redonner du poids à la parole des acteurs, à leurs valeurs, au contexte socioéconomique et culturel, éventuellement avec un regard critique.

Les grandes théories de la justice sociale (1/2)

John Rawls

Il y a deux grandes façons de réfléchir à la justice sociale. La première est issue de la philosophie politique. Elle consiste à traiter la notion de justice indépendamment de la réalité sociale, c’est-à-dire avec des principes abstraits. L’idée qui sous-tend ces démarches est qu’il est possible de trouver des principes universels de justice sociale. La seconde est plus empirique, davantage inspirée de la sociologie. Nous commencerons ici par les approches théoriques.

Douze mois de macronisme

Emmanuel Macron a emporté la présidence il y a un an. Difficile de faire un bilan exhaustif d’un gouvernement qui se caractérise par sa frénésie de réformes, qui s’enchainent à un rythme soutenu. On peut cependant tenter de brosser quelques traits, sur la forme et sur le fond. Je me concentrerai sur le style de Macron, et sur les réformes économiques. Lire la suite

Quelques (nouvelles) remarques post-élection

Ça n’a pas manqué. Après les législatives, tous les politiques ont défilé sur les plateaux pour accuser l’abstention. Ce qui est pratique, c’est qu’on peut faire dire ce qu’on veut à un abstentionniste. Mais j’ai une mauvaise nouvelle pour tous les battus : l’abstention est une fausse piste. Lire la suite

Quelques remarques post-élection

Quelques semaines plus tard, je voudrais livrer quelques réflexions éparses sur les enseignements du scrutin présidentiel. Ce qui étonnant, c’est la stabilité des phénomènes structurels alors que ce scrutin aura été inédit de part en part : une élection sous état d’urgence, où les deux grands partis présentent des candidats via une primaire, avec des affaires politiques en cascade, une gauche radicale à 20%, l’échec de la droite républicaine et l’effondrement du PS, le FN dépassant les 10 millions d’électeurs, puis l’arrivée au pouvoir du plus jeune président de la République depuis Bonaparte, président europhile et libéral assumé dans un contexte de raz de marée europhobe et antilibéral. Malgré des changements de cette ampleur, la validité des leçons classiques de la science politique est stupéfiante : Lire la suite

Contre les populismes, défendre la démocratie

Toutes choses sont dites déjà ; mais comme personne n’écoute, il faut toujours recommencer. André Gide

Pourquoi je suis pro-européen (2/2)

Pourquoi je suis pro-européen (1/2)

Je vais tenter une typologie des positions idéologiques au sujet de l’Union Européenne :

Politique : vive les promesses non tenues !

Deux articles du Monde me font réagir aujourd’hui. Le premier, publié peu avant les élections régionales, le 03 décembre, livre le résultat d’un travail titanesque, “réalisé en partenariat avec neuf écoles de journalismes et le centre de documentation du Cevipof”. Il s’agissait de vérifier, région par région, le bilan des promesses des présidents de région. Plus de 1000 promesses de campagnes ont ainsi été retrouvées, synthétisées, étudiées, vérifiées, puis classées selon qu’elles ont été “tenues” (en vert), “inachevées” (orange), “invérifiables” (gris), ou non tenues (rouge). L’étude, qui vise à l’exhaustivité, classe ainsi les régions entre les “bons élèves” (bon pourcentage de promesses tenues) et les “mauvais élèves” (mauvais pourcentage de promesses tenues).

Quelques temps après, suite au premier tour des régionales, le même journal publie un article où sont interrogés les abstentionnistes, le but étant de comprendre le choix de ces vilains petits canard grâce à qui le FN gagne. Ce qui ressort des motivations de ces abstentionnistes “militants” est surtout l’absence de confiance dans une classe politique accusée de ne pas tenir ses promesses.

De la lecture de ces deux articles ressort l’idée de fond, largement partagée par la majorité des électeurs, qu’un politique qui tient ses promesses est un bon politique, tandis que celui qui ne les tient pas en serait un mauvais. Rien n’est moins évident ! Lire la suite

Une anthropologie judéo-chrétienne

Quelques mots politiques

Sarkozy vs Hollande, match aller

L’idée de cet article est de (tenter de) comparer, aussi rigoureusement que possible, les résultats respectifs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande en matière économique et sociale, sous forme de matchs à points.

Le principe est simple : il s’agit de comparer date à date les résultats des deux Présidents dans des domaines clés de la vie économique et sociale en France en attribuant à chaque fois un point à celui ayant le meilleur score.