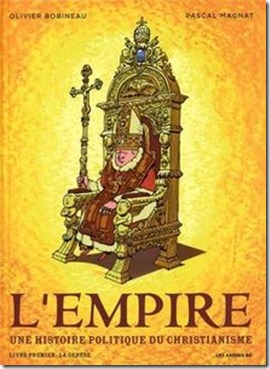

J’ai écrit une quinzaine de notes de lectures sur ce blog mais c’est la première fois que je chronique une bande dessinée. Ce n’est pas faute d’en lire (beaucoup !) mais elles ne se prêtent pas au genre d’analyse que j’aime faire. Cela dit, L’Empire (sous titre : Une histoire politique du christianisme) n’est pas tout à fait une bédé. Le scénario en a été entièrement rédigé par Olivier Bobineau qui est en fait un… sociologue et politologue, spécialiste des religions et membre du groupe Sociétés, Laïcités, Religions du CNRS. Aux dires de l’auteur, L’Empire “est le fruit de vingt années de travail scientifique et académique”.

L’ambition de l’ouvrage (en deux tomes publiés, un à paraître) est énorme, presque démesurée : il s’agit d’écrire une histoire du christianisme des origines à nos jours sous l’angle des rapports de pouvoirs. Je dirais un mot rapide des dessins de Pascal Magnat : ils servent utilement le propos en l’illustrant ou avec une touche d’humour, mais ils n’ont rien d’extraordinaires non plus. Dans tous les styles, j’ai vu beaucoup mieux. Néanmoins, ils ne gâchent rien, et rendent évidemment la lecture plus agréable que s’il eut s’agit d’un essai (cela reste une bédé !)

Ce premier article est consacré au tome 1. Dans l’ensemble, j’ai appris assez peu de choses sur la première moitié de l’ouvrage, consacrée à l’Antiquité chrétienne, et davantage sur la partie consacrée au Moyen-âge. Cependant, ce sont surtout les qualités pédagogiques hors du commun de ce travail qui m’ont donné envie de le chroniquer : je n’avais jamais rien lu qui parvienne à être à la fois aussi concis, aussi clair et aussi rigoureux sur un sujet aussi vaste.

Pour cette note de lecture, je choisis de respecter le plan général de l’auteur (les titres sont de moi) en disant un mot de chacune des parties et en faisant, comme d’habitude, mes propres remarques et développements.

I. Aux origines : les ruptures du Jésus de l’Evangile

Cette partie est centré sur le personnage de Jésus de Nazareth, présenté sous l’angle exclusif des ruptures (au nombre de 16) qu’il effectue avec le judaïsme auquel il appartient. Pas grand chose à dire : je n’ai rien appris (il faut dire que j’ai légèrement bossé le sujet ;)) et les spécialistes diront certainement que certaines “ruptures” sont exagérées, même si l’essentiel n’est pas oublié. Il ne s’agit pas d’un ouvrage sur Jésus, mais sur l’Eglise en tant qu’institution, on ne s’attardera donc pas sur cette partie.

II. Les héritages de l’Empire : “moment judéo-chrétien”, “moment grec” puis “moment latin”

Moment judéo-chrétien

Cette partie s’intéresse au développement du christianisme antique. Ce qui n’est au départ qu’une branche du judaïsme (le judéo-christianisme) s’émancipe peu à peu de son héritage juif sous l’influence de plusieurs évènements, soit dans l’ordre chronologique :

-

En 44, la mort de Jacques, frère de Jésus, qui fait perdre la centralité de la ville de Jérusalem au mouvement judéo-chrétien ;

-

L’action d’évangélisation inlassable de l’apôtre Paul de Tarse (mort v.67) en direction des païens dans tout le bassin méditerranéen oriental. Paul participe aux décisions du premier concile (dit concile de Jérusalem) en l’an 50, lequel choisit de ne plus imposer aux païens les règles de la Loi juive.

-

Les guerres entre les Juifs et les Romains : la première guerre (66-73) aboutit à la destruction du second temple d’Hérode et la seconde (dite révolte de Bar Kokhba) à l’expulsion de nombreux Juifs de Judée (année 135). Ces guerres bouleversent en profondeur la religion juive en lui faisant perdre une grande partie de son caractère “territorial” : c’est la naissance du judaïsme rabbinique, centré sur la Torah plutôt que sur le Temple : à titre d’exemple, les sacrifices d’animaux sont abandonnés à partir de cette période. Les guerres judéo-romaines participent à marquer, aux yeux des Romains mais aussi des Juifs, les différences entre ces derniers et les judéo-chrétiens.

Moment grec

En quelques décennies après la mort de Jésus, le christianisme perd son caractère spécifiquement Juif. Bientôt, il s’hellénise : la langue parlée par Jésus (l’araméen ou l’hébreu) disparaît au profit du grec, dans lequel sont rédigés les Evangiles ; le dogme chrétien se forme peu à peu en mobilisant les concepts de la philosophie grecque. C’est le “moment grec”. Bobineau présente cinq figures essentielles de ce moment :

-

Ignace d’Antioche (v.35-v.105) contribue à développer la figure de l’évêque, episkopos : celui qui veille, le gardien ;

-

Justin de Naplouse (v.100-v.165), philosophe platonicien de formation, se convertit et entame une carrière de philosophe chrétien itinérant : premier à employer les termes “orthodoxie” et “hérésie”, il propose la première apologie du christianisme sous l’angle d’un système philosophique, cherchant à prouver que la doctrine chrétienne est supérieure à toutes les philosophies profanes.

-

Irénée de Lyon (v.120-v. 203) pose, contre les gnostiques, les fondements de la théologie de l’incarnation : la chair n’est pas mauvaise en soi, l’humanité est digne de Dieu et elle est appelée à rejoindre Dieu-Amour. Il est également le premier à ne reconnaître que quatre Evangiles comme légitimes ;

-

Origène (v.185-253) est le premier écrivain commentateur systématique de la Bible, proposant une méthode d’exégèse (terme grec qui signifie explication) basée sur des sens multiples des textes sacrés : cela donnera la doctrine des quatre sens de l’Ecriture.

-

Tertullien (v.155-220) représente enfin le point de bascule de l’héritage grec vers le monde latin. C’est le premier grand théologien latin : il contribue à former le vocabulaire de la théologie chrétienne, notamment le terme de Trinité, dont il fait une théologie développée. Surtout, il contribue fortement à faire de l’Evangile la nouvelle Loi : juriste et moraliste intransigeant, il est considère le mouvement chrétien comme la “vraie religion” et “conçoit une Eglise fondée sur la norme et la discipline spirituelle” (Bobineau).

La fin de cette partie raconte en quelques pages comment le christianisme, de superstitio paria, devient religio d’Etat. Remettant en cause les hiérarchies sociales de l’empire romain, refusant de sacrifier à l’Empereur, les chrétiens sont persécutés pendant environ deux siècles (110-305), les persécutions culminant sous Dioclétien (303-304). En 313, l’empereur Constantin rétablit la liberté de culte, contribuant à l’essor rapide du christianisme. En 325, dans un but d’unité politique, il provoque le premier grand concile œcuménique, le Concile de Nicée, qui aboutit à la fixation du credo chrétien tel qu’on le connaît encore aujourd’hui.

Moment latin

Un demi-siècle plus tard, le christianisme s’impose comme seule religion officielle sous Théodose (édit de Thessalonique du 27 février 380), brillant stratège militaire qui est baptisé dès le début de son règne, contrairement à Constantin. C’est le premier jalon de l’institutionnalisation du christianisme : devenu religion d’Etat, le christianisme va progressivement adopter la structure politique, juridique et administrative de l’empire romain. Inévitablement, le politique va se trouver profondément mêlé au religieux (Bobineau prend en exemple les relations tumultueuses entre Théodose et l’évêque de Milan, Ambroise) : une situation qui durera des siècles.

III. La latinisation du christianisme : naissance de l’Empire

Le christianisme devenant religion officielle de l’empire romain, de nouvelles formes d’expression de la foi voient le jour. Le martyre n’étant plus la voie royale vers le Salut, les fidèles cherchent de nouvelles façons d’exprimer publiquement leur foi : c’est la naissance du monachisme, d’abord oriental puis occidental, suivi par les pèlerinages et par la poésie chrétienne (hymnes, chants, poèmes).

De manière plus significative, le christianisme adopte toute la structure politico-administrative de l’empire romain : le latin devient la langue de l’Eglise en s’appuyant notamment sur la première traduction latine de la Bible, celle de Saint Jérôme (v. 347-v. 419), qui devient la vulgate (vulgata, rendue publique, de vulgus, la foule). Rome est le centre, elle a la prééminence sur les autres évêchés. L’Eglise est organisée en diocèses (territoire administratif romain datant de Dioclétien), ce qui signifie que le pape est l’équivalent de l’empereur, il est le chef de l’Eglise. Enfin, la religion chrétienne se pense de manière plus juridique, sous formes de droits et de devoirs, calquant son organisation sur le droit romain.

Ainsi le terme dogme, dogma en grec qui signifiait “ce qui paraît bon” devient dans le christianisme en voie de latinisation une obligation, un devoir qui expose à des châtiments d’autant plus que le dogme prononcé par l’évêque bénéficie son autorité incontestable. O. Bobineau

L’institutionnalisation et la latinisation du christianisme est le début du divorce entre Grecs et Latins, l’empire étant partitionné à la fin du VIème siècle, à la mort de Théodose (395). En 476, après un siècle d’invasions barbares (Alains, Goths, Suèves, Huns, Vandales…), le chef germanique Odoacre dépose le dernier empereur romain d’Occident, Romulus Augustule. Alors que l’empire d’Orient va conserver une structure politico-militaire vigoureuse pendant plusieurs siècles, il ne reste en Occident que le chef de l’Eglise pour assurer une stabilité politique. L’Eglise romaine devient alors la tête et le centre du pouvoir en Occident.

Sur le plan théologique et intellectuel, c’est bien sûr Augustin d’Hippone (saint Augustin) qui est le pilier de la latinisation du christianisme et la figure de référence du Moyen-âge naissant. Plusieurs pages lui sont consacrées. Ancien débauché, Augustin, qui ne parle pas le grec et s’appuie exclusivement sur les traductions latines de la Bible, contribue de manière décisive à développer la doctrine du péché originel, “ce qui aura des conséquences sur toute l’histoire du corps dans l’Eglise” (Bobineau), justifiant une conception de la sexualité destinée à la procréation et considérant le plaisir sexuel pour lui-même comme fondamentalement mauvais. Augustin insiste aussi beaucoup sur la grâce divine, l’homme étant incapable de se sauver lui-même. Dès lors, il ouvre la voie à l’expression “hors de l’Eglise point de salut” (expression qu’il n’invente pas, cependant) qui connaîtra un grand succès au fil des siècles : l’Eglise se conçoit elle-même comme distributrice de la grâce divine (par les sacrements) et seule à même de sauver les âmes. Sur le plan politique, affligé par l’effondrement de Rome qu’il voit sous ses yeux (les Goths d’Alaric saccagent Rome en 410, Augustin meurt à Hippone pendant le siège de la cité par les Vandales), l’auteur de La Cité de Dieu (413-426) réaffirme avec force l’autorité spirituelle de l’Eglise en prônant l’autonomie de la sphère religieuse à l’égard du pouvoir politique, perçu comme fondamentalement corrompu, tout en affirmant la supériorité de la première sur le second.

Cette conception du pouvoir politique donnera naissance à l’augustinisme politique, qui durant tout le Moyen-âge affirme la primauté de l’autorité de l’Eglise (l’auctoritas) sur les rois temporels (la potestas) puis à celle d’une conception de la “société chrétienne” où le pouvoir du roi dépend spirituellement de celui de l’Eglise : il est sacré par elle, qui peut aussi lui retirer par l’excommunication.

Les pages suivantes sont consacrées à expliquer les mécanismes politiques mais surtout théologiques par lesquels les papes amplifient leur pouvoir au fil des siècles. Bobineau distingue 7 mécanismes qu’il appelle des “verrous”. Sans revenir sur tous les points on peut noter qu’au fil des siècles le pape acquiert une primauté spirituelle et juridique sur les autres évêchés, la plupart du temps sur la base d’interprétations très particulières de la Bible voire même de faux documents, tels que la Donation de Constantin, qu’il s’arroge les insignes impériaux, qu’il devient le juge suprême de l’Eglise en Occident, etc.

IV. La politique au cœur de l’Empire

Au long du Moyen-âge la politique devient inhérente au fonctionnement de l’Eglise en Occident. Il y a plusieurs raisons à cela, mais la principale est le conflit de légitimité entre les papes, d’un côté, et les rois et empereurs de l’autre, spécialement celui du Saint-Empire romain germanique, fondé en 962 par le couronnement d’Oton 1er. Pendant que l’Orient se déchire sur des questions théologiques (la crise des images s’étend de 725 à 843), l’Occident voit le politique et le religieux s’affronter pour le pouvoir.

Bobineau développe trois mécanismes par lesquels le pouvoir politique s’immisce dans le religieux :

- Le contrôle des biens de l’Eglise et leur distribution à des vassaux, les évêques deviennent des seigneurs et les seigneurs des évêques, dès la fin de la dynastie mérovingienne ;

- La sacralisation de la royauté : c’est Pépin le Bref qui, s’inspirant d’une vieille coutume wisigothe ayant cours en Espagne et fondée sur l’onction de David à Samuel, se faire élire roi par les évêques du royaume à Soissons en 751 ;

- L’élection divine du pouvoir politique par le pape lui-même.

C’est bien sûr le sacre de Charlemagne (l’épithète Magnus est reprise des empereurs romains), le jour de Noël de l’an 800, qui constitue le point d’orgue de ce moment : après le couronnement, le pape Léon III se prosterne devant l’empereur, ce qui consacre Charlemagne comme le chef spirituel et politique incontesté de l’Occident. C’est l’aboutissement d’un processus de “césaro-papisme” qui avait commencé dès Constantin (lequel siégeait aux conciles comme un évêque !) et s’était poursuivi sous les empereurs suivants, le pouvoir politique romain se préoccupant de théologie souvent dans un but politique, le christianisme étant la religion d’Etat. Charlemagne ne sera pas en reste puisque pour se démarquer de l’empereur byzantin, il fait modifier le credo chrétien en y ajoutant un élément (le fameux filioque) qui sera un point de rupture supplémentaire entre Latins et Grecs ; il modifie et unifie la liturgie ; il réglemente le monachisme en imposant des écoles dans les monastères pour former les moines (l’origine de la légende de Charlemagne qui aurait inventé l’école) : on y enseigne le chant, le calcul, la grammaire et la copie de la Bible.

Après l’effondrement de l’empire carolingien (843), la papauté demeure le seul repère politique stable et devient dès lors un enjeu de lutte majeur entre les grandes familles romaines (puis italiennes) et le pouvoir germanique (puis franc). Le siège papal est l’objet de toutes les intrigues et voit l’élection de nombreux papes incompétents. Cette période des “âges sombres” de l’Eglise est l’occasion de tout un tas d’épisodes glauques, violents ou scabreux : le “concile cadavérique” du pape Etienne VI qui fait déterrer son prédécesseur pour le juger, la “pornocratie pontificale” durant laquelle les papes sont sous l’influence de prostituées et de courtisanes, plusieurs papes étant assassinés, la corruption et la vente des charges ecclésiastiques (simonie) étant monnaie courante.

V. La réforme grégorienne ou la “romanisation du monde”

En réponse à ces dérives sont fondés des monastères indépendants du pouvoir politique et rattachés directement au Saint-Siège : Cluny en 909, Cîteaux en 1098, puis viendront les ordres militaires tel que l’ordre des Templiers en 1129.

Mais c’est surtout la réforme grégorienne, qui s’étend du pontificat de Nicolas II à celui de Grégoire VII, soit une période d’environ 25 ans de 1058 à 1085, qui marque le grand “mouvement de libération de l’Eglise de la tutelle des laïcs” (Yves Congar). Si elle s’étend sur trois pontificats, ses effets seront beaucoup plus profonds et marquent encore l’Eglise aujourd’hui. Bobineau la considère si majeure qu’il écrit à la fin du premier tome qu’il s’agit non pas d’un changement dans l’Eglise mais d’un changement d’Eglise. Je vais ici citer Wikipédia, selon lequel la réforme grégorienne comporte 4 projets principaux :

“Tout d’abord l’affirmation de l’indépendance du clergé : les laïcs ne peuvent plus intervenir dans les nominations. Ce point ne va pas sans conflits, notamment entre le pape et les empereurs germaniques qui se considèrent comme les représentants de Dieu sur terre (Querelle des Investitures).

Le second point est la réforme du clergé, pour que celui-ci suscite le respect. Le clergé est mieux instruit et l’Église impose le célibat des prêtres ainsi que le mariage chrétien pour les laïcs.

La réforme grégorienne voit également l’affirmation du rôle du pape : à partir du XIe siècle, le pape met en place une structure centralisée autour de la papauté. En 1059, le pape Nicolas II crée le collège des cardinaux qui élit le nouveau pape. De plus, on voit se développer la curie pontificale qui contrôle ce qui se fait dans l’Église. Enfin, le pape multiplie les interventions pontificales. L’une des plus connues est matérialisée par le Décret de 1059 réformant l’élection pontificale et interdisant le nicolaïsme et la simonie.

Enfin, le dernier point de la réforme met en œuvre la garantie du travail des moines tout en contrôlant les comptes de l’Église, qui est un sujet très polémique à l’époque.

Comme le souligne Bobineau, la réforme est mise en œuvre par des papes qui sont tous issus des ordres monastiques : ils ont une conception absolue du pouvoir spirituel et politique du pape : le pape n’est plus seulement le “vicaire de Pierre”, il devient le “vicaire du Christ”, Innocent IV (1243-1254) allant jusqu’à se dire “vicaire de Dieu”. La réforme grégorienne va entraîner une forte centralisation idéologique, politique et spirituelle de l’Eglise à Rome. Le droit canon se développe pour faire respecter les rites, la discipline et les pratiques, de la base jusqu’au sommet. C’est aussi à cette période que se développe la figure du curé : véritable professionnel de l’Eglise, délié des liens du sang par le célibat et rattaché à Rome, il organise la vie de sa paroisse et reçoit la confession des fidèles une fois par an –de publique et rarissime, celle-ci devient privée et obligatoire.

Enfin, cette période de développement de la puissance politique de l’Eglise, entre affirmation de son indépendance politique et tentative de contrôle du pouvoir séculier, est aussi celle des premières croisades. Grégoire VII est le premier à envisager une campagne militaire en Orient pour reprendre la main sur les lieux saints voire contrôler Constantinople, accordant une indulgence à ceux qui commettent des violences contre les musulmans. Dix ans plus tard, Urbain II concrétisera ce désir en lançant la première croisade lors d’un célèbre prêche public à Clermont-Ferrand (1095). Pour Bobineau, la croisade est un “phénomène typique de la réforme grégorienne », faisant apparaître trois caractéristiques majeures : 1° la croisade est d’essence divine et approuvée par le Christ lui-même 2° la croisade est politique, elle est l’affaire toute la chrétienté 3° la croisade est religieuse. Il faut noter au passage qu’une grande croisade concerne l’Occident lui-même au cours du XIIème siècle : la croisade contre les albigeois, c’est-à-dire les cathares, la grande hérésie du Moyen-âge. Elle se termine par la prise de Montségur en 1244, et le bûcher pour tous ses occupants. On y verra notamment se développer considérablement la (tristement) célèbre Inquisition.

Le deuxième article de cette série sera consacré au second tome, qui s’étend du XIIIème siècle au XVIème siècle.