C’est une question qui est probablement l’une des plus discutées. Le niveau scolaire des élèves est-il égal, meilleur ou moins bon aujourd’hui qu’avant ?

On retrouve ici encore l’opposition entre les partisans du modèle démocratique à l’école (qui défendent “la réussite pour tous”) et ses adversaires, qui estiment que la réussite exigeant l’effort, “la réussite pour tous” ne peut signifier que l’abaissement du niveau. Au lycée, le débat se focalise sur le baccalauréat, jugé si facile par certains analystes qu’il en serait “une farce” (je reprends ici l’expression de Philippe Choulet).

Il faut commencer par définir ce qu’on entend par « niveau » et ce qu’on entend par « avant ». Il est toujours tentant, dans tous les domaines d’ailleurs, de projeter rétrospectivement un âge d’or où tout allait pour le mieux. Mais c’est une vue de l’esprit. Les sociologues nous avertissent :

L’âge d’or où l’école primaire aurait réussi à apprendre à 100 % d’une classe d’âge les savoirs fondamentaux leur permettant de maîtriser parfaitement l’usage et la compréhension de l’écrit n’a jamais existé. Christian Baudelot et Roger Establet

Avant même d’étudier cette question, commençons par faire un constat. En effet l’école a changé en un demi-siècle.

De la massification scolaire

En 1931, la part d’une génération diplômée du baccalauréat est de 3% environ. Lorsque Bourdieu et Passeron écrivent Les Héritiers, dans les années 1960, ce chiffre a déjà quintuplé. Trente ans plus tard, il dépasse les 60%. Les sociologues parlent à juste titre de massification scolaire, tant l’élévation générale du niveau de diplôme de la population fut important, en quelques décennies : d’après les enquêtes emploi de l’INSEE en 1990 et 2002, la proportion de personnes sans diplômes passe de 43% pour les générations nées en 1946 à moins de 30% pour les générations nées 20 en plus tard, en 1965. De même l’université supérieur devient de plus en plus accessible, 16% des générations nées en 1974 obtiennent un BTS ou un DUT, 11% accèdent à un deuxième cycle universitaire. Aujourd’hui, plus de 40% des 25-35 ans et 30% des 25-65 ans sont diplômés du supérieur. Deux fois plus qu’il y a trente ans ! Pour se faire une idée claire sur la question, inutile de retenir tous ces chiffres, d’ailleurs : il suffit de vous demander quelle proportion de vos grand-parents ont le baccalauréat, par rapport à leurs petits-enfants…

80 % au bac ?

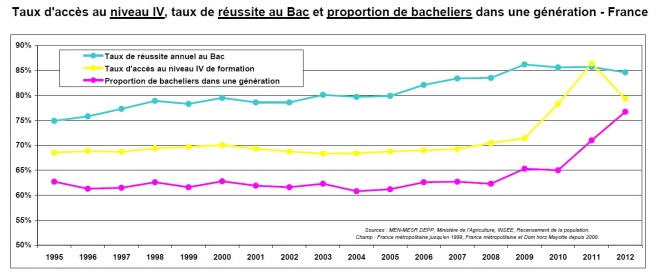

A partir de la loi Chevènement de 1985, l’École se fixe pour objectif d’amener « 80% d’une classe d’âge au niveau bac ». Cet objectif sera réaffirmé par tous les gouvernements suivants, de Jospin (1989) à Peillon (2013) en passant par Fillon (2005), qui ajoutera l’objectif de 50% d’une classe d’âge ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. Il faut bien comprendre que 80% d’une classe d’âge, ce n’est pas 80% d’une génération ayant le bac, mais 80% ayant été jusqu’au niveau terminale. Avec un taux de réussite large (mettons 80%), cela signifie environ 65% d’une génération qui est bachelière.

Où en est-on de cet objectif aujourd’hui ? Le taux d’accès d’une génération au bac est longtemps resté stable, autour de 70%, avant de connaître une progression forte à partir de la création, en 2009, du bac pro en trois ans, entraînant vers le bac pro un afflux des élèves de l’ancien cursus BEP + bac pro en deux ans. Dans les années 2010-2012, le taux d’accès a donc atteint un pic à près de 85%, avant de redescendre autour de 75%. Avec un taux de réussite de 80 à 85% selon les années, on obtient donc un taux de bachelier dans une génération compris entre 60 et 65%, comme l’illustre le graphique ci-dessous :

(Source)

On notera donc que contrairement au cliché répandu “tout le monde” n’a pas le bac. Certes, l’obtention du baccalauréat s’est largement massifiée mais avec un taux de bachelier compris entre 60 et 70% en moyenne, il reste tout de même 30 à 40% des élèves qui n’obtiennent pas du tout le baccalauréat. Si on s’en tient à la série générale, les diplômés ne représentent que 35% d’une génération. En termes purement quantitatifs, on est donc malgré tout assez loin d’un bac qui serait “donné à tout le monde”.

Cette massification scolaire a eu plusieurs effets. Le moindre n’est pas l’élévation du niveau de salaire des diplômés. Les économistes étudiant le capital humain montrent qu’une année d’étude supplémentaire accroît en moyenne le salaire de 5 à 15%. Ici, ce qui est vrai individuellement est vrai collectivement. Les non-diplômées des grandes écoles se sont rapproché, en termes de salaires, des diplômés des grandes écoles à un rythme d’environ 6% par année d’études supplémentaire. Les salaires des diplômés des grandes écoles progressaient, bien sûr. Mais ceux des non-diplômés progressaient plus vite, si bien que leurs salaires relatifs s’élevaient (voir Faut-il craindre l’inflation des diplômes ? in 27 Questions d’économie contemporaine, 2007, E. Maurin, M. Gurgand). On observe d’ailleurs une réduction très nette des inégalités sur la période de la démocratisation scolaire : coefficient de Gini de 0,34 en 1970 à 0,27 en 1997 ; rapport interdéciles de 5 en 1970 à 3,44 en 2009, etc.

Cette massification scolaire a eu plusieurs effets. Le moindre n’est pas l’élévation du niveau de salaire des diplômés. Les économistes étudiant le capital humain montrent qu’une année d’étude supplémentaire accroît en moyenne le salaire de 5 à 15%. Ici, ce qui est vrai individuellement est vrai collectivement. Les non-diplômées des grandes écoles se sont rapproché, en termes de salaires, des diplômés des grandes écoles à un rythme d’environ 6% par année d’études supplémentaire. Les salaires des diplômés des grandes écoles progressaient, bien sûr. Mais ceux des non-diplômés progressaient plus vite, si bien que leurs salaires relatifs s’élevaient (voir Faut-il craindre l’inflation des diplômes ? in 27 Questions d’économie contemporaine, 2007, E. Maurin, M. Gurgand). On observe d’ailleurs une réduction très nette des inégalités sur la période de la démocratisation scolaire : coefficient de Gini de 0,34 en 1970 à 0,27 en 1997 ; rapport interdéciles de 5 en 1970 à 3,44 en 2009, etc.

Évidemment, cet effet positif général n’est pas sans générer des difficultés scolaires intramuros : les enseignants doivent désormais massivement composer avec des élèves défavorisés, avec de forts handicaps scolaires, pour ne pas dire désocialisés et incultes. Ces élèves auraient été arrêtés aux portes du lycée et même du collège il y a 40 ou 50 ans. Aujourd’hui, ils passent le bac et vont même (parfois) plus loin. Ces problématiques, nous en reparleront dans l’article suivant.

Le niveau baisse-t-il ?

C’est là qu’il nous fait définir plus précisément le « niveau scolaire ». J’y vois au moins trois définitions possibles.

1. Veut-on dire par là que de plus en plus d’individus sortent du système scolaire sans diplôme (aspect quantitatif) ? Alors la réponse est négative. Le niveau (exprimé en termes quantitatifs) monte largement depuis une cinquantaine d’années : de plus en plus de Français sont diplômés, et de moins en moins sont sans-diplômes. À la fin des années 2000, en moyenne 122 000 jeunes quittent chaque année la formation initiale sans avoir obtenu de diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges. Ils représentent 17 % des sortants du système éducatif. En 2011, ils ne sont plus que 12% environ.

2. Parle-t-on de la sélectivité des études, c’est-à-dire de la difficulté à entrer dans un niveau donné ? Dans ce cas, oui, le niveau baisse. La massification scolaire implique par définition que les études en général soient moins sélectives, c’est-à-dire accessibles au plus grand nombre. Pour un individu lambda, il est bien plus facile aujourd’hui de faire des études, d’aller jusqu’au bac, et au-delà, qu’il y a 40 ou 50 ans. Seul l’accès aux grandes écoles reste un privilège concernant moins de 5% de la population. Attention, on parle ici de sélectivité au sens très large d’une difficulté particulière à poursuivre des études quelconques. Une telle sélectivité a fortement diminuée. Et c’est tant mieux, vu les bénéfices salariaux dont on a parlé plus haut ! Le sociologue François Dubet a eu ce mot : « Si l’école a jamais été un sanctuaire, c’est d’abord par sa capacité à exclure », voulant signifier par là qu’il était certes plus facile, il y a 40 ou 50 ans, d’avoir des lycées de meilleur niveau : à de rarissimes exceptions, seule une toute petite élite bourgeoise y mettait les pieds…En 1925, le sociologue Étienne Globlot, dans La barrière et le niveau, compare le baccalauréat à un privilège bourgeois, à la fois une « barrière » (empêchant les autres classes d’y avoir accès) et un « niveau » (permettant l’interreconnaissance des membres de la bourgeoisie). A cette époque, la majorité de la population ne va guère au-delà du certificat d’études primaires et moins de 5% obtient le bac.

Dire que la sélectivité générale du système scolaire a beaucoup diminuée ne veut évidemment pas dire qu’il n’est plus sélectif. Au contraire, notre système scolaire reste très sélectif : la sélectivité s’opère par les concours dans les écoles privées et en médecine, la sélection sur dossier dans l’enseignement supérieur court, l’échec en première année de fac, par le redoublement, par les options, par la course aux meilleurs lycées ou aux meilleurs collèges. Il y a des sélectivités officielles et des sélectivités officieuses. Toutes ne sont pas souhaitables et il est évident que lorsque la sélectivité ne peut plus se faire via un concours ou un dossier (comme lors de la première année de faculté), elle s’opère par l’échec, ce qui n’est pas forcément la meilleure solution. Du reste, aucun système scolaire ne peut se passer de sélection : « sélection » n’est qu’une mauvaise façon de parler d’orientation.

3. Évoque t-on enfin le niveau des connaissances transmises ? Souvent, ceux qui affirment que “le niveau baisse” n’évoquent ni la quantité d’individus diplômés, ni la sélectivité des études ; ils veulent plutôt parler du niveau général des connaissances enseignées. Au nom des valeurs démocratiques, affirment-ils, au nom de l’égalité entre élèves et de l’intégration des nouveaux publics scolaires, on a réduit les exigences, diminué le volume des connaissances, raboté les programmes, bref, baissé le niveau. Laurent Jaffro et Jean-Baptiste Rauzy, dans L’École désœuvrée, affirment qu’« on accueille des élèves plus faibles dans des classes plus avancées, puis, dans un second temps, on révise à la baisse les exigences en se réglant sur leurs capacités ».

La remarque doit être étudiée, car il est vrai que l’augmentation du nombre de diplômés ne serait pas forcément un signe positif si le niveau des connaissances détenu par des diplômés est plus faible qu’avant. En d’autres termes, la hausse du nombre de diplômés masquerait la chute des connaissances nécessaires pour le devenir : on passe plus facilement qu’hier d’un niveau à un autre, puisqu’on y est moins (socialement) sélectionné. Mais un certain nombre de connaissances sont sues de plus en plus tard, voire ne sont jamais correctement sues, à commencer par lire, écrire, et compter correctement.

Là aussi la question est complexe, car il peut y avoir de nombreuses façons de mesurer le niveau général des connaissances. On peut étudier tout d’abord le temps moyen passé à l’école, qui a plus que doublé en 80 ans, remarquaient déjà en 1989 les sociologues Christian Baudelot et Roger Establet dans Le niveau monte. Comparons par exemple les programmes de l’école primaire de 1923 par rapport à 2002 (en CM). En temps hebdomadaire, les petits élèves du XXème siècle avaient, par rapport à leurs homologues du XXIème siècle :

-

moins de français (12h contre 16h) ;

-

légèrement moins de mathématiques (4h30 contre 5h à 5h30);

-

moins de sport (2h contre 3h) ;

-

autant d’histoire-géographie et d’éducation artistique (3h) (l’éducation artistique en 1923 se séparant entre des cours de dessin, de chant et de travaux manuels, principalement bricolage pour les garçons et couture pour les filles) ;

-

autant de sciences (environ 2h30 dans les deux cas) ;

-

autant d’instruction civique (1h30 environ dans les deux cas, elle s’intitule “instruction morale et civique” en 1923, et “éducation civique”, incluant un temps de “vie collective (débat)” en 2002).

-

La principale différence se situe alors dans la présence de l’étude des langues étrangères (1h30 à 2h aujourd’hui, absente hier).

En clair, les CM de 2002 passent plus de temps en français, en maths, en sport, apprennent des langues en plus et font tout autant d’histoire-géographique et d’instruction morale ! Difficile de dire alors que l’on passe moins de temps à l’école aujourd’hui.

Mais ce n’est certes pas une preuve suffisante : on peut passer beaucoup de temps à ne pas apprendre grand-chose. Toute la difficulté est que les connaissances évoluent, tout change avec le temps, y compris les critères de comparaison ! Dans leur ouvrage, Baudelot et Establet notaient qu’on ne dispose pas d’étalon permettant de mesurer de façon efficace les performances des élèves d’autrefois, en particulier du fait qu’une grande partie d’entre eux n’étaient pas scolarisés dans les niveaux d’aujourd’hui.

Intéressons-nous tout de même à la variété et à la quantité des connaissances enseignées : on en conclura encore que le niveau monte. Si on tente la comparaison entre un petit Français de 2010 et un petit Français de 1930 ou 1960, on peut noter que l’idée d’une baisse du niveau est largement discutable. Dans les années 1960, un jeune Français diplômé du baccalauréat maîtrisait sans doute mieux la langue et connaissait par cœur les préfectures (sinon les sous-préfectures) de France, mais…

-

il n’étudiait pas ou peu les langues étrangère ;

-

il n’avait aucune compétence en informatique ;

-

n’étudiait pas l’économie, et moins les sciences industrielles ;

-

avait un programme d’histoire plus réduit ;

-

avait, de façon générale, un nombre de disciplines plus réduit.

Partant, prétendre comme un Alain Finkielkraut que l’anglais, l’informatique ou l’économie ne servent à rien ou à si peu, qu’il est bien meilleur de maîtriser les vers d’Horace, et que la noblesse des élèves qui connaissaient jadis les dates de règne de rois de France est infiniment supérieur à ceux qui maîtrisent aujourd’hui les notions de base de l’informatique ou sont capables d’argumenter sur un sujet d’économie politique relève d’une posture subjective, un peu passéiste (comme si les savoirs n’évoluaient jamais), pour ne pas dire réactionnaire.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun problème nulle part, et si je peux sans problème m’accorder avec le philosophe, c’est au sujet de la maîtrise de la langue, objet fondamental. Dans un article publié en 2011 sur Scienceshumaines.com, Ermance Musset, commentant une étude du Ministère sur les performances comparées des élèves de CM2 à 20 ans d’intervalle en lecture, en écriture et en calcul, rappelle que : « deux fois plus d’élèves (21 %) se trouvent en 2007 au niveau de compétence des 10 % d’élèves les plus faibles de 1987 ». En orthographe, les 10,7 fautes moyennes de 1987 sont devenues 14,7 en 2007 et les 26 % qui faisaient plus de 15 erreurs il y a vingt ans sont aujourd’hui 46 %. Les compétences en mathématiques ne rééquilibrent rien puisqu’entre 1987 et 1997 le score en calcul a connu « une baisse importante » suivie d’un tassement la décennie suivante. Ce constat alarmant concorde avec toutes les autres enquêtes : celle effectuée au cours de la JPAD (« près de 10 % des jeunes comprennent mal, voire pas du tout, ce qu’ils lisent. ») ou l’enquête internationale PISA, effectuée dans l’OCDE (« la proportion de jeunes de 15 ans les plus en difficulté de lecture est passée de 15,2 à 21,7 % entre 2004 et 2007 »).

Il y a donc un vrai problème sur un certain nombre de savoirs de base (lire, écrire, compter correctement) qui ne sont pas maîtrisés par une part minoritaire mais grandissante de nos élèves, ce noyau dur d’échec scolaire plus développé en France qu’ailleurs. La question qui suivrai serait évidemment : quelle est la part de responsabilité des nouvelles pédagogies dans la baisse du niveau français, et quelle est la part des autres facteurs (développement des SMS, des loisirs numériques qui diminuent le temps de lecture, etc.) ?

Conclusion : le niveau baisse-t-il ?

On voit à quelle point la réponse à une question aussi vague est difficile. Si l’on est plus précis, on peut répondre que le niveau ne baisse pas si l’on entend par là :

- La quantité de diplômés sortants du système scolaire ;

- La productivité générale des salariés français ;

- La diversité des études, la quantité des cours et des connaissances ;

- Ou encore l’adaptabilité du système scolaire au monde contemporain, comme la capacité des élèves à y être plus tard employables, productifs, créatifs, en un mot épanouis, chose difficilement mesurable.

Mais si l’on considère le français et les mathématiques dans leurs aspects les plus élémentaires et les plus fondamentaux (maîtrise basique de la langue, numération) ou la sélectivité des études, alors oui, le niveau baisse. Français et mathématiques sont les deux matières pour lesquelles la baisse de niveau paraît la moins discutable et la plus claire, le français étant des deux le plus préoccupant. Le reste est fantasme.

Je crois que l’une des tentations de l’école primaire ces dernières années a été de se disperser, s’assignant de plus en plus d’objectifs. Marie Duru-Bellat

Cette massification de l’instruction dont vous parlez est-elle le résultat d’une volonté politique ou est-elle la conséquence d’une conjoncture favorable liée à l’urbanisation et au passage d’une société agricole à une société d’industries et de services ?

Contrairement à certaines idées reçues, l’instruction n’a jamais été réservée à une élite. En revanche elle avait pour but de former des élites en sélectionnant les meilleurs potentiels pour leur permettre de développer leurs capacités.

Aujourd’hui, certains considèrent que l’école doit être le lieu de l’égalitarisme et que personne ne doit en sortir en situation d’échec, quitte à ce que personne ne puisse s’élever.

Ce qui doit être à mon avis remis en question, c’est le principe de l’école unique. Il est tout à fait louable de vouloir conduire tous les élèves jusqu’à un niveau comme le bac mais cela n’est pas incompatible avec la détection des talents pour les conduire encore plus haut. Si aujourd’hui seules les grandes écoles opèrent cette sélection, c’est malheureusement bien tard.

Comment accepter que des talents ne soient pas développés que des capacités soient inutilisées, que des aspirations ne soient pas remplies ?

Pingback: Enseigner comment, enseigner quoi ? | Des hauts et débats

Pingback: Cinq raisons d’être heureux en France | Des hauts et débats

Pingback: Réformer l’Université – Des hauts et débats

Pingback: Comment devenir Assistante de direction ?

Pingback: Note de lecture : Les Déshérités, de François-Xavier Bellamy – Des hauts et débats

Pingback: Le public, le privé et la concurrence – Des hauts et débats