Etape 1. Connaitre les ordres de grandeur

Pour les ordres de grandeur, il vous suffit de vous reporter à l’image qui sert d’illustration à cet article et qui est issue de l’INSEE. En 2023, le déficit public des administrations publiques atteint 153 milliards d’euros après 125 milliards en 2022. Le chiffre est colossal : c’est presque deux fois le budget de l’Education nationale, premier budget de l’Etat, ou quatre fois le budget de la défense.

Néanmoins mieux vaut rapporter le chiffre en pourcentage du PIB, c’est-à-dire qu’on le compare à la taille de l’économie la même année : cela permet des comparaisons dans le temps. Une mesure en milliards qu’on comparerait d’une année à l’autre ne voudrait pas dire grand-chose dans la mesure où la taille de l’économie évolue en permanence. Dix milliards de déficit en 1960 et dix milliards en 2010 ne représentent pas du tout la même proportion de l’économie : plus de 20% en 1960, contre à peine 0,3% en 2010 !

Pour le dire autrement : avoir un découvert bancaire de 500€ n’a pas les mêmes conséquences selon que vous êtes au RSA ou Elon Musk. D’autre part si le mois suivant votre découvert est de 1000€ mais que vos revenus ont doublé, on ne peut pas vraiment dire que vous avez été plus mauvais gestionnaire ou que vous êtes plus en difficulté : par rapport à vos revenus, votre découvert s’est en réalité stabilisé. C’est sur l’économie, mesurée par le PIB, que l’Etat prélève ses impôts : schématiquement le PIB est donc le revenu de l’Etat, à la nuance près que les dépenses de l’Etat peuvent augmenter la taille du PIB alors que vos dépenses à vous n’ont aucun impact sur votre salaire. Il est donc essentiel de garder en tête qu’on compare toujours un déficit à taille d’économie identique, donc forcément en pourcentage du PIB.

Ceci étant dit, le chiffre en pourcentage n’est guère plus rassurant puisqu’il représente plus de 5% du PIB en 2023 : si l’on excepte les deux années covid (on y reviendra), il faut remonter à l’année 2010, c’est-à-dire au moment de la pire crise économique depuis un siècle, pour trouver un déficit plus élevé. Ce n’est donc pas anodin.

Etape 2. Identifier les causes

Si le déficit augmente, il n’y a que deux causes immédiates possibles : soit les recettes ont diminué, soit les dépenses ont augmenté. Par “diminuer” ou “augmenter”, n’oubliez pas qu’on parle toujours en pourcentage du PIB ! Les dépenses augmentent si le chiffre en pourcentage augmente, c’est-à-dire que les dépenses augmentent plus vite que la taille de l’économie (= l’Etat a été plus dépensier). C’est la même chose pour les recettes.

En ce qui concerne la situation actuelle, l’INSEE répond clairement :

Cette dégradation s’explique essentiellement par une évolution spontanée des prélèvements obligatoires nettement plus faible que la croissance en valeur du PIB.

En 2023, les recettes publiques augmentent de 2,1 % par rapport à 2022 (figure 4). Les prélèvements obligatoires (nets des crédits d’impôt) ralentissent (+2,0 %, après +7,7 % en 2022), et s’établissent à 43,2 % du PIB, après 45,0 % en 2022.

Dans le détail :

La croissance spontanée – corrigée des mesures nouvelles – des prélèvements obligatoires s’établit bien plus bas que celle de l’activité en valeur (+2,6 % contre +6,3 %) en 2023. Elle est principalement grevée par l’impôt sur les sociétés, qui présente un contrecoup très brutal, et par la chute des droits de mutations à titre onéreux (DMTO) à la suite de la baisse des volumes de transactions immobilières. La TVA ainsi que les recettes assises sur la masse salariale (impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, cotisations) se montrent elles aussi moins dynamiques que l’activité.

Les mesures nouvelles ont un effet négatif sur les prélèvements obligatoires à hauteur de -7,1 Md€, portées notamment par la suppression de la moitié restante de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la montée en charge de la réduction de la fraction sur l’électricité des accises sur l’énergie avec le bouclier tarifaire, ainsi que l’extinction de la taxe d’habitation sur les résidences principales, en partie compensée par les hausses de taux des impôts directs locaux.

Le texte explique bien les deux principaux facteurs du tassement des recettes : d’une part, des recettes moins élevées que prévu notamment de TVA (qui rapporte à elle seule plus de 200 milliards par an aux administrations publiques), d’impôts sur le revenu ou les bénéfices. Le ralentissement du marché immobilier a aussi fait fortement chuter la taxe “DMTO, que la plupart des gens appellent “frais de notaire”.

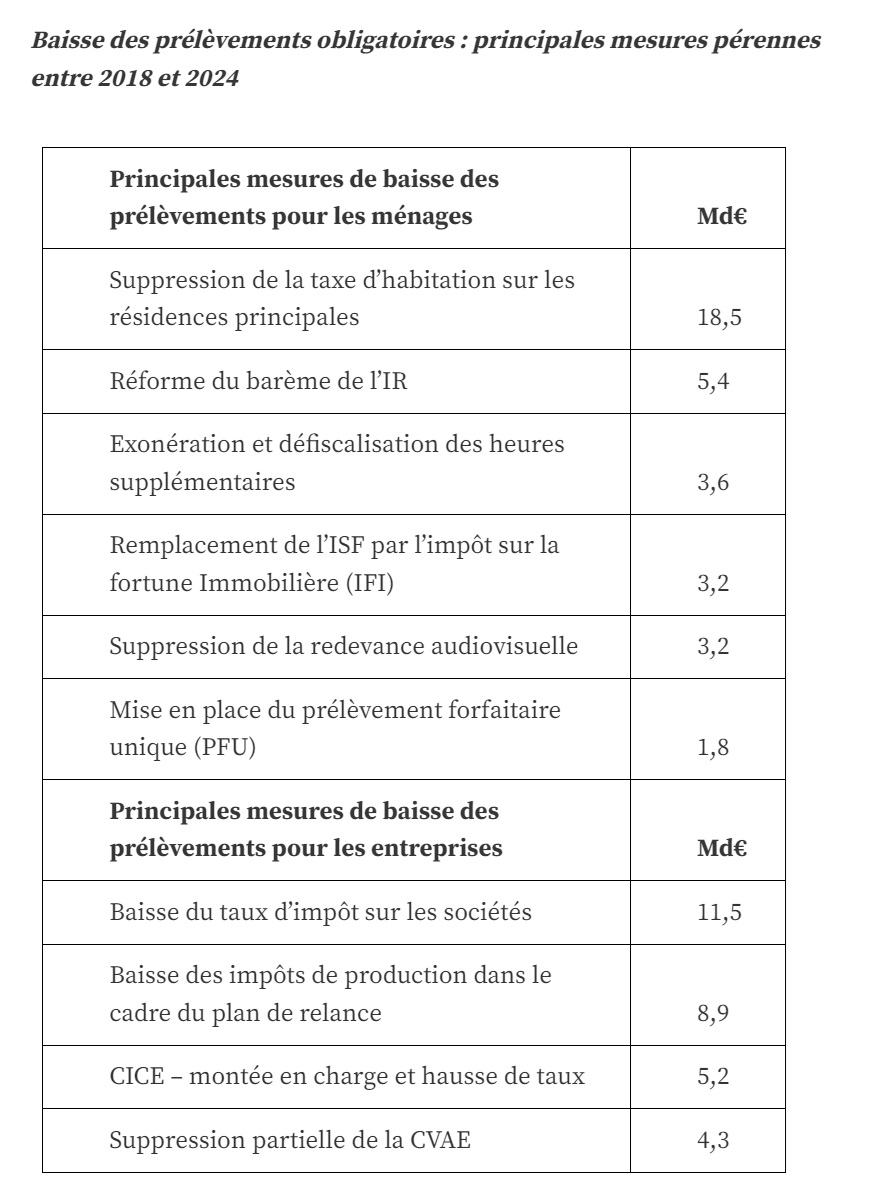

D’autre part, les décisions politiques de Macron ont fait chuter les recettes de 7 milliards. Encore l’INSEE n’évoque-t-il ici que les décisions récentes, du second quinquennat. Sur l’ensemble de la présidence Macron, le chiffre des baisses de prélèvements est bien plus important, de l’ordre de 60 (!) milliards, d’après le tableau ci-dessous, tiré d’un rapport de Terra Nova sur la taxation des riches qui vient de sortir (ici) :

Et les dépenses ? Le même article de l’INSEE explique qu’elles ont augmenté du fait notamment de l’inflation qui conduit à revaloriser automatiquement la plupart des prestations sociales, mais aussi des revalorisations salariales dans la fonction publique. Néanmoins, elles ont augmenté moins vite que le PIB : 57% du PIB en 2023 quand c’était 58 l’année d’avant, et 61 en 2020. Attention cependant : 2020-2022, c’était les années de crise sanitaire. Cela semble un peu rapide de prendre 2023 et de dire : “regardez, on a moins dépensé qu’au pire moment d’une crise sanitaire où l’Etat a presque tout pris en charge, c’est donc que les dépenses ne sont pas le problème”. A 57% du PIB en 2023, les dépenses publiques françaises restent plus élevées que la dernière année pré-covid. On peut toujours changer d’année et dire que bah, c’est pareil qu’en 2015. Ou que hé ! c’est pire qu’en 2007. Selon l’année que vous prenez en point de référence, vous pouvez vous auto-conforter dans votre jugement. En revanche, les comparaisons internationales ne le permettent pas : je rappelais précédemment que nous sommes à la première position européenne en termes de dépenses publiques rapportés au PIB.

Regardez bien le graphique ci-dessous qui résume tout, et en particulier les deux lignes rouges : on voit bien l’explosion des dépenses en période covid suivi d’un ralentissement mais sans retour au niveau pré-covid. Et on voit également la chute des recettes en 2023 (trait pointillé). Sur le plus long terme, on voit que la hausse structurelle des dépenses publiques en France, c’est après la crise financière de 2008 : on était autour de 53-54% du PIB ; en 2009 on passe à 57% sans jamais vraiment redescendre depuis. Quant aux recettes, elles ont augmenté à partir de 2011 mais plus lentement, avant de se réduire après l’élection de Macron. D’où l’écart entre les deux lignes rouges (le déficit) qui ne cesse de se creuser.

En résumé, sur la période récente, c’est-à-dire les deux ou trois dernières années (ou si l’on veut remonter un peu plus loin, la présidence Macron), le problème est clairement un tassement des recettes. Mais à plus long terme, on voit que les administrations publiques françaises ont augmenté structurellement leur niveau de dépenses. Il me semble logique de considérer en priorité le court terme, puis le plus long terme.

Etape 3. Savoir s’il faut faire quelque chose

Un déficit de 5% du PIB, c’est grave docteur ? Ce n’est pas la première fois que je répète sur ce blog un marronnier des économistes : le déficit n’est pas grave en soi. ll l’est dans certaines conditions. On va revoir d’abord le cas général, puis pourquoi le cas français est préoccupant.

3a. Le cas général

Il n’est pas requis des administrations publiques qu’elles aient constamment un budget à l’équilibre, contrairement au “bon père de famille”. Les fonctions principales des pouvoirs publics dans l’économie ont été identifiées depuis longtemps par Richard Musgrave : 1° stabiliser l’économie en cas de crise 2° redistribuer les richesses, ce qui inclut au sens large, la production de services publics non marchands, le financement d’infrastructures communes et enfin, 3° fournir un cadre normatif qui favorise la concurrence et l’innovation, cette dernière fonction n’ayant aucune importance ici.

Or ces fonctions nécessitent souvent d’avoir un déficit, au moins temporaire. Pour la première, c’est évident : en cas de crise, l’Etat remplace l’investissement des entreprises et la consommation des ménages par les siens propres, de façon à favoriser le retour de la confiance. Ce qu’on appelle depuis Keynes les politiques de relance. C’est le sens des forts déficits de 2009-2010 sous Sarkozy : plus de 7% deux années de suite. Une partie était spontanée (« mécanique ») : quand l’économie va moins bien, les assiettes (revenus, profits, consommation…) qui financent l’impôt diminuent, ce qui réduit les recettes ; une autre est provoquée : en aggravant volontaire les déficits (politiques de relance), l’Etat soutient temporairement l’économie pour éviter qu’elle ne s’effondre davantage, ce qui provoquerait un déficit encore plus grand.

Pour la deuxième fonction, on peut en revanche imaginer un budget à l’équilibre : après tout, les recettes de l’Etat sont censées couvrir (à peu près, on est pas au million près) ses besoins en matière de financement des services publics non marchands et des infrastructures communes. Autant un excédent semble absurde (pourquoi faire ? L’Etat est censé dépenser l’argent prélevé : s’il a des excédents réguliers, soit les services publics sont sous-dotés, soit l’Etat prélève trop par rapport à ses besoins), autant un déficit permanent n’est pas requis. Néanmoins, un déficit reste compréhensible dans la mesure où par définition, les services publics non marchands n’ont pas vocation à être rentables : pour peu que les recettes ralentissent plus que prévu, il peut vite y avoir un dérapage.

C’est pourquoi il est rare dans le monde d’avoir des Etats qui ont des budgets à l’équilibre plusieurs années de suite. Pour l’année 2023, selon Eurostat, seuls quatre pays européens ont un excédent :

Ne pensez pas que ce soit propre à l’Europe : le Japon enregistrait en 2023 un déficit de 4,5% du PIB, la Grande-Bretagne de 5,5% et les Etats-Unis de… 8% !

3b. Le cas français

La France n’est pas donc spécialement une exception, mais je ne dis pas pour autant que nous sommes bons élèves : les pays que je cite ont des déficits élevés, mais ils ont eu par le passé des budgets proches de l’équilibre voire des excédents, là où le dernier excédent budgétaire français remonte à… 1974. Comme le disait l’économiste Charles Wyplosz :

Deux ou trois ans de déficits pour faire face à un ralentissement conjoncturel, c’est le bon sens, mais il faut alors avoir des surplus pour rembourser la dette accumulée pendant cette période. Ce sont ces surplus en période de croissance revenue qui n’ont jamais existé depuis quarante ans.

Surtout que les particularités de la France sont plus profondes. Pour comprendre, rappelons qu’un déficit ne peut être financé que par deux moyens : l’emprunt ou l’impôt. Chaque mode de financement a ses avantages et ses inconvénients.

Le financement par l’impôt a deux avantages : il est décidé par le gouvernement (qui est donc maitre de son propre revenu, dans une certaine mesure) et il a un caractère redistributif donc égalitaire. Il a deux inconvénients : il est limité par l’acceptabilité de la population à payer plus d’impôts (problème politique) et par les potentiels effets négatifs de certains impôts sur le dynamisme économique, par exemple si des hausses d’impôts découragent l’investissement et l’emploi (cf. discussion sur l’effet Laffer) : problème économique.

Le financement par l’emprunt, c’est l’inverse. Il est beaucoup plus avantageux politiquement puisque les ménages ne le voient pas et ne le paient pas dans l’immédiat. Les hausses d’impôts sont impopulaires, contrairement aux levées de fonds de France Trésor. Et puis, ce sont les étrangers qui paient en grande partie, puisque plus de la moitié de la dette française est détenue par des non-résidents. Mais l’emprunt a deux inconvénients : contrairement aux impôts il a des effets inégalitaires, puisque ceux qui achètent la dette publique française sont les classes moyennes supérieures et aisées, parfois même sans le savoir, par exemple via des retraites complémentaires. L’endettement français leur rapporte de l’argent. Surtout, on ne vous prête pas gratuitement, il faut bien payer les intérêts. Et contrairement aux impôts, les intérêts, ce n’est pas vous qui les fixez, et ils peuvent varier. Etre trop dépendant de l’emprunt expose donc l’Etat à une variation inattendue du coût de son refinancement.

Même si l’Etat ne paie que les intérêts de la dette (et non le principal), ceux-ci peuvent finir par peser lourd dans le budget. Ils représentent aujourd’hui la bagatelle de 50 milliards d’euros, soit le deuxième budget de l’Etat après l’Education nationale. Il est vrai qu’en pourcentage du PIB, la charge des intérêts de la dette a plutôt diminué ces dernières années (voir ici l’excellent fipeco) : autour de 2% contre 4 ou 5% il y a 20 ans. Néanmoins, la hausse des taux a fait remonter ces chiffres depuis 2020 : un accroissement supplémentaire et l’on commencerait à avoir de grosses difficultés : on ne sait rien des taux obligataires dans 10 ans…

D’autant que la France n’a pas beaucoup de marge de manœuvre sur l’autre mode de financement qui est l’impôt : non seulement nous sommes également premiers au classement européen pour les prélèvements obligatoires, mais il suffit de regarder l’actualité sociale des dernières années pour constater que l’acceptabilité sociale des hausses d’impôts atteint aussi sa limite. En tant que premier ministre, vous voulez éviter d’avoir un épisode Gilets Jaunes par an. Nous sommes donc très dépendants de l’endettement pour boucher les trous.

Au final, par rapport aux Etats que j’ai cité plus haut et qui ont des déficits comparables ou pires, la France cumule les deux handicaps : des impôts déjà très élevés, et une dette publique considérable. Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et le Japon ont un déficit public élevé, mais ils ont des prélèvements obligatoires bien plus faibles que la France, donc des marges de manœuvre politico-économiques pour augmenter les impôts. Les États-Unis bénéficient surtout du dollar, monnaie du système financier international qui représente 60% des réserves bancaires dans le monde (20% pour l’euro) ce qui leur permet de bénéficier d’investissements extérieurs bien plus élevés pour soutenir leur endettement ; c’est un pays productif qui a depuis des années une croissance économique largement supérieure à la zone euro, ce qui autorise un endettement plus élevé : l’augmentation de la taille de l’économie rend mécaniquement plus soutenable l’endettement du passé. Il est bien moins douloureux de financer 5% de déficit avec 5% de croissance que de réduire le déficit de 5% avec une croissance nulle. Pour plus de détails, voir ici mon article sur les explications de l’écart de richesse entre les Etats-Unis et l’Europe.

Dans le cas du Japon, sa dette publique considérable est quasi-exclusivement détenue par les Japonais eux-mêmes, ce qui change la donne à moyen terme. Le Danemark a de très forts impôts en % du PIB, mais n’a pas de déficit. La Norvège a un fort déficit et des impôts élevés, mais sa dette publique est très faible rapporté à son PIB : elle peut encore emprunter largement sans que cela pèse sur son budget, sans parler de son énorme rente pétrolière. Il reste à nous comparer avec la Belgique (une petite économie ouverte peu comparable à la France), l’Italie, l’Espagne ou… la Grèce. Pas vraiment des modèles.

On peut toujours tout nuancer face au catastrophisme grandiloquent des éditorialistes de BFM ou des chroniqueurs du Point. Je pense tout de même qu’un tableau se dessine : un pays qui prélève beaucoup plus que la moyenne, dépense beaucoup plus que la moyenne, a une dette publique très élevée rapportée à son PIB avec des intérêts de la dette qui tout en restant modérés, s’accroissent, le tout dans un contexte social toujours prêt à exploser (on est Français après tout). Il est permis d’être légèrement inquiet et de considérer légitime de réduire le déficit public. Reste à savoir comment.

Etape 4. On commence par les recettes

Je vais suivre l’INSEE et considérer qu’à court terme, on a un problème de recettes. Vous pensez bien qu’il ne s’agit pas ici d’élaborer le PLF 2024 ou de faire une revue de nos quelques 250 impôts et taxes. En revanche, je peux donner quatre grands critères de décisions qui me semblent impératifs :

-

Il faut augmenter en priorité les impôts qui ont peu d’impact sur l’incitation à travailler (ménages) et à investir ou embaucher (entreprises). Dans le cas contraire, on risquerait d’être contreproductif puisque l’Etat se finance sur le PIB : il a donc intérêt à avoir la croissance la plus élevée possible et le taux de chômage le plus bas. Si des impôts trop élevés ou mal calibrés nuisent à la croissance et l’emploi, l’Etat se tire une balle dans le pied (fiscal).

-

Il faut augmenter en priorité les impôts qui ont un effet redistributif entre les riches et les pauvres

-

Il faut augmenter en priorité les impôts qui ont un bon rendement, c’est-à-dire qui rapportent le plus. Les ordres de grandeur, toujours !

-

Il faut augmenter en priorité les impôts qui consistent à rétablir l’égalité de traitement entre les citoyens, c’est-à-dire supprimer des niches fiscales.

Le dernier point, j’y tiens particulièrement. La France a quelques 450 niches fiscales, qu’on appelle “dépenses fiscales” en comptabilité nationale. Suivez donc cet excellent lien du non moins excellent fipeco, déjà cité. Toutes les niches fiscales n’ont pas été chiffrées (fipeco vous explique pourquoi), mais on estime à plus de 80 milliards d’euros la somme représentée par celles qui l’ont été. Autrement dit 80 milliards d’euros de recettes en moins parce que tel ou tel groupe social bénéficie d’un régime fiscal dérogatoire au droit commun.

Bien entendu, il est hors de question supprimer toutes les niches fiscales : vous feriez par exemple s’écrouler le tissu associatif si les dons aux associations n’étaient plus déductibles des impôts, et on peut trouver légitime d’encourager la rénovation énergétique des logements via une TVA à 5,5% au lieu de 20%. En revanche, il est tout à fait légitime de remettre en question les niches fiscales 1° qui bénéficient à un groupe social déjà favorisé 2° dont l’objectif n’est pas clair ou qui n’atteint pas son objectif 3° qui n’incite ni au travail, ni à l’investissement.

Prenons ainsi la liste des douze niches fiscales les plus coûteuses pour 2023, pour la bagatelle de 50 milliards :

J’exclus par exemple immédiatement les exonérations “heures supplémentaires” parce qu’elles incitent à travailler davantage, ce qui est bon pour l’économie et le pouvoir d’achat. En plus, cette niche ne coûte “que” 2 milliards par an. A l’extrême inverse, je tape immédiatement sur l’abattement de 10% sur les pensions. Non seulement elle coûte trois fois plus, mais elle répond aux critères précédents : elle bénéficie à un groupe social déjà favorisé, n’incite ni au travail ni à l’investissement (puisqu’elle ne fait que soutenir la consommation, déjà très dynamique en France), ne répond pas à un besoin social fondamental et n’a pas vraiment d’objectif économique. On pourrait raisonner ainsi niche par niche : je vous laisse imaginer. Une piste pour continuer la liste : j’ai entendu de très nombreuses critiques de l’efficacité du crédit impôt recherche.

En ce qui concerne spécifiquement les baisses d’impôt décidées par Macron, il y a bien sûr des pistes de recettes. Je prends mes chiffres du rapport de Terra Nova déjà cité : il semble difficile politiquement de revenir sur la taxe d’habitation, qui est pourtant celle qui coûte le plus (18 milliards) car elle touche tous les ménages. La réforme de l’ISF, c’est l’inverse : il serait très populaire d’y revenir puisqu’elle ne bénéficie qu’aux riches, mais cela ne rapporterait que 3 milliards environ : une paille. Revenir sur la baisse de l’impôt sur les sociétés, en revanche, aurait un bon rendement pour les finances publiques (environ 11 milliards) mais pose questions en termes d’effets sur l’incitation à investir.

Etape 5. On finit par les dépenses

5a. Ce que la hausse des dépenses doit à Macron

Bis repetitas : je n’ai pas la prétention de faire ministère par ministère pour écrire les lettres de cadrage que le pauvre Coquerel n’a pas réussi à obtenir. Mais on peut commencer par regarder ce qui a particulièrement augmenté depuis 2017. Impossible de tout citer, mais un cas est connu : le coût des aides à l’apprentissage. Macron les a fortement augmenté pour encourager l’apprentissage avec l’objectif symbolique de “un million d’apprentis en 2027”. Succès du point de vue du nombre de contrats signés : quasi-triplement entre 2017 et 2022. Mais pour un coût très élevé pour les finances publiques, de l’ordre de 25 milliards d’euros.

Le problème quand vous habituez des entreprises à une perfusion d’argent public, c’est que, d’une part, il y a un effet d’aubaine (estimé à 50% par le spécialité Bruno Coquet), c’est-à-dire que certaines entreprises auraient quand même signé un contrat d’apprentissage, mais vont désormais le faire avec un coût plus faible puisque l’Etat leur offre 6000€ la première année. Dans ce cas vous n’avez rien encouragé du tout, vous avez juste perdu de l’argent.

D’autre part, si vous voulez revenir sur la décision, c’est très difficile. De manière générale, un secteur économique s’habitue à une perfusion d’argent public et “calibre” ses paramètres fondamentaux (coûts, prix, quantités) en fonction de cela, surtout quand la politique dure un moment. Si vous retirez la perfusion, vous subissez un coût politique (les concernés râlent très forts) et un coût économique (certains n’estiment plus rentable de continuer sans argent public). Recalibrer les aides à l’apprentissage suppose d’étudier finement le secteur en fonction du type de diplôme, de l’insertion sur le marché du travail, etc. Il est clair en tout cas qu’il y a un potentiel d’économie.

Parmi les autres dépenses engagées par Macron et discutables : le SNU, dont l’objectif et les résultats sont au minimum peu clairs, et qui coûterait 15 milliards par an s’il était généralisé en 2025 comme le voulait Attal. Je passe sur d’autres dépenses temporaires qui ont été réduites depuis (le bouclier tarifaire) ou difficilement contestables étant donné la situation : les (timides) hausse du salaires des enseignants et des soignants, du budget des armées…

5b. Et les gaspillages, alors ?

Ne peut-on pas faire mieux (ou pareil) dans nombre de services publics avec un peu moins ? ou même beaucoup moins ? Ne peut-on pas distribuer les mêmes aides sociales avec moins de frais administratifs ? Remplacer certaines aides avec trop d’effets pervers par des aides mieux calibrées, plus efficaces et sans impacter les plus démunis ?

Bien sûr que si. Mais le sujet est extrêmement vaste et complexe. On l’a vu avec les aides à l’apprentissage version Macron : avoir identifié une économie potentielle ne signifie pas qu’il soit facile de la mettre en oeuvre. Les aides au logement (APL), par exemple, coûtent plus de 15 milliards par an et on sait qu’elles ont un effet inflationniste sur les loyers, parce que les propriétaires ajustent les loyers en fonction du montant des APL. Il y a largement de la place pour une réforme. Ce n’est pas pour autant qu’on peut les supprimer immédiatement sans rien mettre à la place, au risque d’un coût social très important pour les plus modestes. Les allègements de charges sur les bas salaires ? 40 milliards de cotisations manquantes, au bas mot ; mais là encore, supprimer cette politique immédiatement aurait un effet désastreux sur le coût du travail et donc l’emploi. J’en parlais ici lorsque j’avais commenté le rapport de la CGT sur les aides sociales aux entreprises. Il est bien plus facile de créer une nouvelle dépense (ou un crédit d’impôt) que de la retirer ensuite.

En plus, le grand public connait mal les ordres de grandeur, surtout quand il s’abreuve d’anecdotes de journaliste. Il y a dix ans tout pile, j’avais déjà écrit une série d’articles sur les déficits publics. J’y rappelais ceci :

Il ne s’agit pas de faire un inventaire à la Prévert –comme on en trouve régulièrement dans les numéros du Point ou de Valeurs Actuelles, voire dans les émissions de Courbet – sur le mode « voyez tous ces gaspillages de l’État qu’on pourrait éviter », ou encore « ouh le méchant Jack Lang ». Car en dépensant autant, il est inévitable qu’il y ait des gaspillages, mais il faut garder le sens des proportions. Ce n’est pas un avion présidentiel de trop, un rond point mal fichu ou quelques excès dans les frais de bouche qui creusent le trou de la Sécu. Rappelons qu’un milliard = 1000 millions. Pour reprendre la polémique sur « Air Sarko One », il faudrait donc au bas mot 64 avions présidentiels chaque année (à 187 millions d’euros l’unité) pour couvrir le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale, 171 pour celui des retraites.

Toucher aux retraites (premier budget des administrations publiques), ce n’est pas pareil que toucher au RSA, non seulement socialement mais surtout financièrement. Au fait, saviez-vous que dans les dépenses des ministères sont incluses les dépenses de retraites des agents du public via des surcotisations de l’Etat ? Alors qu’un employeur du privé cotise autour de 15% pour la retraite de son salarié, l’Etat surcotise à hauteur de …74% (!) de manière à équilibrer le système de retraite du public. Or cette simple opération comptable a de lourdes conséquences politiques : en procédant ainsi, on surestime fortement la dépense réelle dans le service public en question et on fait apparaître comme un déficit des services publics ce qui est en réalité un déficit des retraites, financé par la dette.

Prenez le budget de l’Education nationale, de l’ordre 85 milliards d’euros, premier budget de l’Etat. Dans ces 85 milliards, pas moins de…24 (!) milliards sont en réalité des contributions de l’Etat aux retraites des ex-enseignants. Sans cela le budget réel de l’Education nationale serait de l’ordre de 60 milliards, soit autour de 2% du PIB, un niveau très inférieur à la moyenne de l’OCDE. Cela n’apparaît pas du tout avec le calcul actuel ! Les gens ont donc l’impression qu’on dépense beaucoup dans les services publics pour la qualité qu’ils reçoivent, alors qu’en fait ils paient le déficit ahurissant des retraites, l’investissement réel de l’Etat dans les services publics de base étant faible.

De manière générale, pas besoin d’être docteur en économie pour comprendre que si on veut réduire le déficit, s’attaquer aux petites dépenses n’est pas le plus pertinent. Une simple sous-indexation des retraites rapporterait autant que la totalité du budget de la culture et de l’audiovisuel public. Le budget de la justice pour tout le pays est d’environ dix milliards soit moins que… le budget municipal de la ville de Paris, moins que le seul budget de gestion des finances publiques (28 milliards) et même pas…4% du budget des retraites.

A nouveau, je ne dis pas qu’on ne peut rien faire. On peut déjà supprimer quelques coûteux comités Théodule, mais bon, bis repetitas, il faut bien comprendre que c’est de l’ordre symbolique. Prenez le Haut Commissariat au Plan, une instance (re)fondée en 2020, qui produit de cours rapports de prospective (guère plus de quelques pages à chaque fois) sur des thèmes infiniment mieux traités par des instituts de recherche beaucoup plus qualifiés pour cela. En pratique, le HCP est essentiellement une planque politique pour François Bayrou, à qui Macron doit son élection en 2017. Son coût ? 15 millions d’euros par an. Le CESE, cette instance censée représenter la société civile mais dont le rôle politique effectif est dérisoire ? 40. On peut encore en additionner quelques-uns, ça ne fera toujours pas un milliard, ou même un demi-milliard. Il vous suffit de cliquer sur le graphique ci-dessus pour voir qu’on est très, très loin des ordres de grandeur qui permettent d’agir (même un peu) sur les déficits publics.

En revanche, quand la Cour des comptes refuse de certifier deux années de suite les comptes de la branche Famille de la Sécurité sociale car elle juge le volume d’erreurs administratives beaucoup trop important (et là, on parle de 5 milliards), c’est qu’il y a à redire sur la gestion des finances publiques. Comme le souligne Le Monde :

Pour comprendre les difficultés des CAF, il faut d’abord mesurer la complexité des réglementations. Aides au logement, allocations familiales, prime d’activité… Il est fréquent qu’un même foyer perçoive plusieurs prestations qui ont chacune leurs propres règles – par exemple sur les revenus à prendre en compte ou à écarter. L’empilement législatif est tel que les organismes sociaux eux-mêmes finissent par s’y perdre. Il complique la gestion des dossiers par les agents, décuplant le risque d’erreur de traitement, et rend les choses illisibles pour les publics concernés, d’autant que la documentation des CAF est parfois floue, voire erronée.

Tout cela est complexe, et toute erreur d’appréciation peut se payer cher, tant politiquement que financièrement. Si on réduit une dépense mais qu’on dégrade la qualité du service, on manque la cible. Certes, à court terme, le déficit se réduit ; mais à moyen terme, les citoyens finissent par le payer quand même car ils doivent compenser de leur poche la moindre efficacité du service en question. Par exemple, en dépensant davantage dans des cliniques privées parce que l’hôpital public est débordé, ou dans des complémentaires parce que la Sécu rembourse moins bien (rappel : la Sécu est beaucoup plus efficace que les complémentaires en termes de frais de gestion) ; en achetant des cours particuliers à leurs enfants parce que les profs malades ne sont pas remplacés ou des services de sécurité privé parce que la police ne se déplace plus. C’est toute la différence entre réduire les coûts et transférer les coûts : en soi, réduire les dépenses publiques ne sert pas à grand chose si les ménages doivent compenser la dégradation des services publics qui en résulte par des dépenses privées supplémentaires. Et c’est beaucoup plus inégalitaire, car les services privés ne sont pas accessibles à tous. Cela concerne en particulier les dépenses fondamentales qu’on ne peut jamais éviter : éducation, sécurité, santé… Pour information, le reste à charge par Français pour les dépenses de santé est actuellement de l’ordre de 250€ par mois, soit moins de 10% de la somme réellement dépensée.

Le dernier problème a trait au fonctionnement d’une démocratie sociale et est donc un problème strictement politique. Supposons que vous ayez identifié le gaspillage à coup sûr. Comment faites-vous ? Alexandre Delaigue a écrit il y a quelques années un article impeccable là-dessus, que je vous invite à lire. Le processus de décision dans les administrations et dans les ministères ne porte pas à réduire les dépenses les plus inutiles. Et c’est un euphémisme.

Considérez un dirigeant dans l’administration à qui l’on confie la tâche de réduire de 5% ses dépenses. Il a tout intérêt à réduire les dépenses indispensables plutôt que les dépenses superflues (dont il y a de bonnes chances qu’il soit à l’origine, et qu’il y soit donc attaché). En effet, en réduisant les dépenses indispensables, il pourra rapidement montrer à ses supérieurs que la contrainte budgétaire qu’on lui a imposé est insoutenable, et qu’il a besoin de façon urgente d’une rallonge budgétaire, sous peine de devoir arrêter instantanément toute l’activité de son service. Exemple typique : diviser par 10 le budget papier-toilette.

Ou encore :

Face à la contrainte immédiate de réduire les dépenses, il est extrêmement tentant de privilégier ce qui se voit, au détriment de ce qui ne se voit pas. Donc, d’essayer d’obtenir un effet immédiat – moins de dépenses – quitte à ce que l’effet à long terme soit l’opposé.

Dans ce cadre, on peut commencer par réduire l’investissement public et l’entretien des infrastructures; La route peut tenir encore un an, il n’y a pas tant de nids de poule que cela, plutôt que de la réparer cette année, on fera cela l’année prochaine. Les coûts en seront supportés par les automobilistes dont les véhicules se dégraderont plus vite. L’aéroport est engorgé, mais les gens n’ont qu’à s’y habituer, on a une ligne à grande vitesse à construire (voir point ci-dessus).

Autre exemple : la politique salariale. Toute une littérature économique montre que les baisses de salaires, les ruptures de contrats implicites, peuvent avoir un effet nuisible sur l’efficacité. Elles tendent en effet à faire partir les meilleurs éléments (qui, sur le long terme, se disent qu’ils trouveront mieux ailleurs) et à conserver les moins bons. L’économiste Robert Gary-Bobo a par exemple constaté que la dévalorisation des rémunérations enseignantes (40% de baisse de pouvoir d’achat depuis 1981) a pour effet d’attirer vers ce métier des gens qui privilégieront le temps libre plutôt que l’investissement professionnel. En URSS, on résumait cela avec la plaisanterie suivante : « ils font semblant de me payer, je fais semblant de travailler ». Evidemment, cette dégradation de qualité est graduelle, l’effet sur les finances publiques des diminutions de rémunération immédiat.

On observe de manière générale, dans les pays en développement mal gérés, une fonction publique pléthorique et mal payée. Privilégier la quantité à la qualité permet d’entretenir des clientèles électorales dépendantes, la contrepartie étant une efficacité faible.

Dernière technique dans cette catégorie : privatiser à bas prix des actifs publics, par exemple les autoroutes. En contrepartie d’une recette immédiate, on réduit des recettes futures.

Et encore Delaigue n’évoque-t-il que le point de vue strictement administratif. A un niveau supérieur (celui d’un ministère), les questions sont encore plus directement politiques. Plus clairement, on évite généralement de toucher à son électorat. Tout le monde aura donc compris qu’il y a un monde entre admettre qu’il y a des gaspillages, les identifier, et les supprimer.

Conclusion

Si vous avez correctement suivi toutes les étapes, vous devriez être détesté par la totalité des syndicats, critiqué par la presse, en chute libre dans les sondages et faire face à un certain nombre de manifestations contre vous. Mais vous aurez réduit les déficits publics et rendu votre pays plus fort, et ça, c’est ce qui compte, n’est-ce pas ?

Pingback: États-Unis vs Europe : la grande divergence – Des hauts et débats

Pingback: Public vs privé : une comparaison salariale – Des hauts et débats

Pingback: Trump et le reste du monde : un commentaire de l’actualité – Des hauts et débats